Michael Atiyah:二十世纪的数学

来源:《数学译林》2002年第2期

迈克尔·阿蒂亚爵士,OM,FRS(Sir Michael Francis Atiyah)1929年4月22日生,英国数学家,被誉为当今最伟大的数学家之一。主要研究领域为几何。1960年代他与伊萨多·辛格合作,证明了阿蒂亚-辛格指标定理。此定理在数学的一些领域均有重要作用。他于1966年荣获菲尔兹奖,与辛格在2004年共同获得阿贝尔奖。

导言

谢谢邀请我来这里参加这个活动。当然,如果有人想谈论一个世纪的终结以及下一个世纪的开始,那么他有两个具有相当难度的选择:一个是回顾过去百年的数学;另一个是对未来百年数学发展的预测,我选择了前面这个比较困难的任务,任何人都可以预测未来而且我们并不能判定是对还是错。然而对过去的任何评述,每个人都可以提出异议。

我在这里所讲的是我个人的观点。这个报告不可能包含所有内容,特别是,有一些重要的内容我不准备涉及,一部分是因为我不是那些方面的专家,一部分也是出于它们已经在其他地方被评述过了。例如,我不会去谈论那些发生在逻辑与计算领域内的著名事件,这些事件往往是与像Hilbert,Godel,Turing这些伟大的名字相关的,除了数学在基础物理中的应用之外,我也不会谈论太多数学的其他应用,这是因为数学的应用太广泛了,而且这需要专门的论述。每一个方面都需要一个专门的报告.也许大家在这次会议的其他报告中会听到很多关于这些内容的演讲。另外,试着罗列一些定理,甚至是列出在过去一百年的著名数学家的名字也是毫无意义的,那简直是在做枯燥的练习。所以,代替它们的是,我试着选择一些我认为在很多方面都是很重要的主题来讨论并且强调围绕这些主题所发生的事情。

首先我有一个一般性的说明。世纪是一个大约的数字概念。我们不会真地认为在过整整一百年的时候,有些事情会突然停下来,再重新开始,所以当我描述二十世纪的数学时,有些内容实际上可能是跨世纪的,如果某件事件发生在十九世纪九十年代,并持续到二十世纪初,我将不去计较这种时间方面的细节。我所做的就象一个天文学家,工作在一个近似的数字环境中。实际上,许多东西始于十九世纪,只不过在二十世纪才硕果累累。

这个报告的难点之一是很难把我们自己放回到1900年时作为一位数学家的位置上,这是因为上个世纪的数学有非常多的内容已经被我们的文化和我们自己吸收掉了。难以想象人们不用我们的术语来思考的那个时代是什么样子的。实际上,如果现在有人在数学上有一个真正重要的发现,其后他也一定会与之一起被忽略掉了!他会完全地被融入到背景之中,于是为了能够回顾过去,我们必须努力去想象在不同时代,人们用不同方式思考问题时的情景。

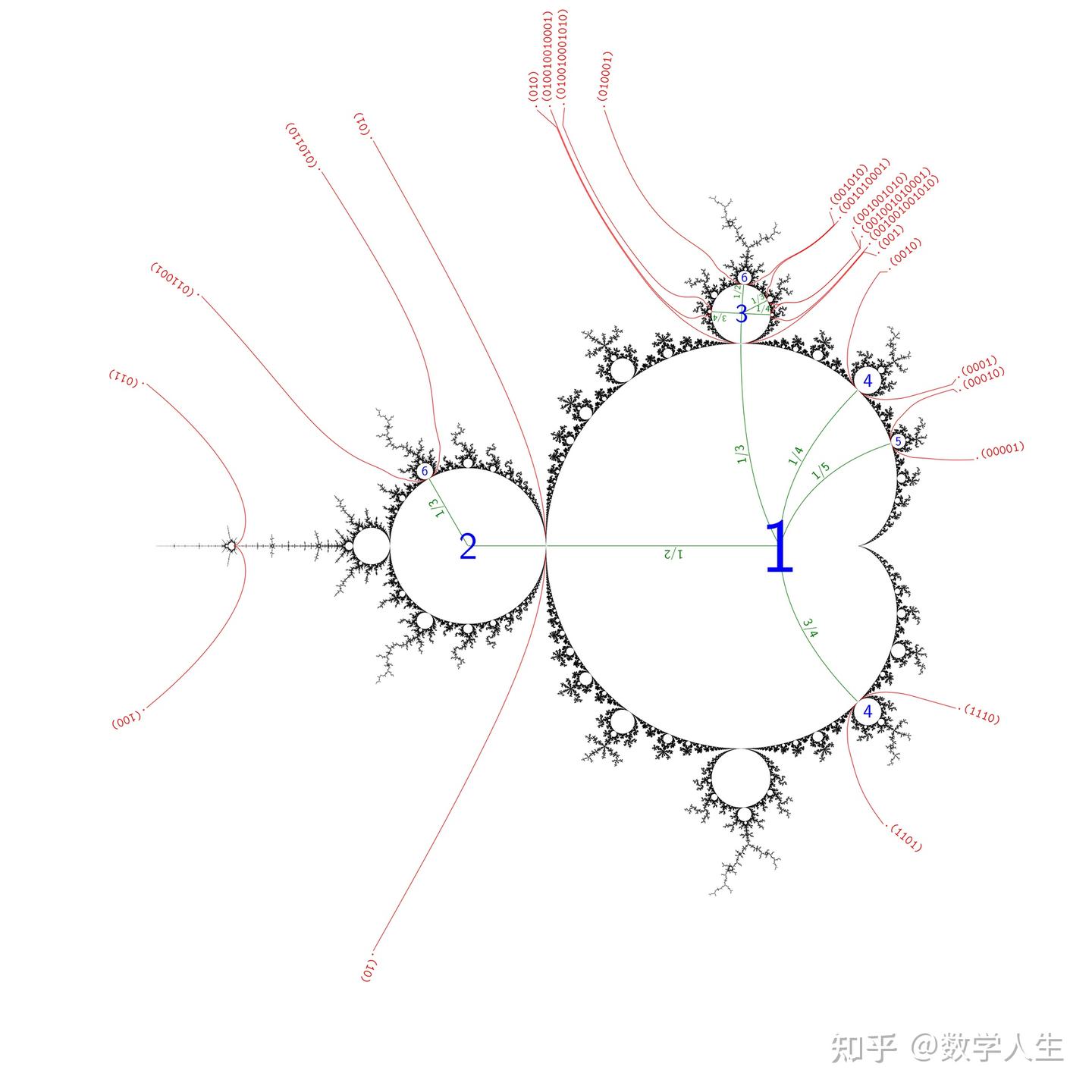

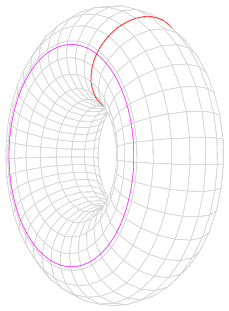

从局部到整体

作为开始,我准备列一些主题并且围绕它们来讨论。我谈论的第一个主题概括地讲,就是被大家称为从局部到整体的转变。在古典时期,人们大体上已经研究了在小范围内,使用局部坐标等等来研究事物。在这个世纪,重点已经转移到试图了解事物整体和大范围的性质。由于整体性质更加难以研究,所以大多只能有定性的结果,这时拓扑的思想就变得非常重要了。正是Poincare,他不仅为拓扑学发展作出先驱性的贡献,而且也预言拓扑学将成为二十世纪数学的一个重要的组成部分,顺便让我提一下,给出一系列著名问题的Hilbert并没有意识到这一点。拓扑学很难在他的那些问题中找到具体体现.但是对Poincare而言,他相当清楚地看出拓扑学将成为一个重要的内容。

让我试着列一些领域,然后大家就能知道我在想什么了。例如,考虑一下复分析(也被称为“函数论”),这在十九世纪是数学的中心,也是象Weierstrass这样伟大人物工作的中心。对于他们而言,一个函数就是一个复变量的函数;对于Weierstrass而言,一个函数就是一个幂级数。它们是一些可以用于写下来,并且可以明确描绘的东西或者是一些公式。函数是一些公式:它们是明确可以用显式写下来的。然而接下来Abel、Riemann和其后许多人的工作使我们远离了这些,以至于函数变得可以不用明确的公式来定义,而更多地是通过它们的整体性质来定义:通过它们的奇异点的分布,通过它们的定义域位置,通过它们取值范围。这些整体性质正是一个特定函数与众不同的特性。局部展开只是看待它们的一种方式。

一个类似的事情发生在微分方程中,最初,解一个微分方程,人们需要寻找一个明确的局部解!是一些可以写下来的东西.随着事物的发展,解不必是一个显函数,人们不一定必须用好的公式来描述它们。解的奇异性是真正决定其整体性质的东西。与发生在复分析中的一切相比,这种精神是多么的类似,只不过在细节上有些不同罢了。

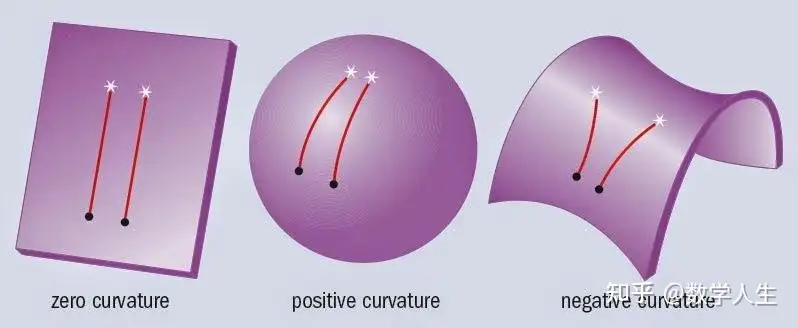

在微分几何中,Gauss和其他人的经典工作描述了小片的空间,小块的曲率以及用来描述局部几何的局部方程。只要人们想要了解曲面的整体图象以及伴随它们的拓扑时,从这些经典结果到大范围的转变就是很自然的了。当人们从小范围到大范围时,最有意义的性质就是拓扑的性质。

数论也有一个类似的发展,尽管它并不是很明显地适用于这一框架。数论学家们是这样来区分他们称之为“局部理论”和“整体理论”的:前者是当他们讨论一个单个的素数,一次一个素数,以及有限个素数时;后者是当他们同时讨论全部素数时。这种素数和点之间,局部和整体之间的类似性在数论发展过程中起了很重要的作用,并且那些在拓扑学发展中产生的思想深深地影响了数论。

当然这种情况也发生在物理学中,经典物理涉及局部理论,这时我们写下可以完全描述小范围性质的微分方程,接下来我们就必须研究一个物理系统的大范围性质。物理学涉及的全部内容就是当我们从小范围出发时,我们可以知道在大范围内正在发生什么,可以预计将要发生什么,并且沿着这些结论前进。

维数的增加

我的第二个主题有些不同,我称之为维数的增加。我们再次从经典的复变函数理论开始:经典复变函数论主要是详细讨论一个复变量理论并加以精炼。推广到两个或者更多个变量基本上发生在本世纪,并且是发生在有新现象出现的领域内。不是所有的现象都与一个变量的情形相同,这里有完全新的特性出现,并且n个变量的理论的研究越来越占有统治地位,这也是本世纪主要成就之一。

另一方面,过去的微分几何学家主要研究曲线和曲面,我们现在研究n维流形的几何,大家仔细想一想,就能意识到这是一个重要的转变。在早期,曲线和曲面是那些人们能真正在空间里看到的东西。而高维则有一点点虚构的成分,在其中人们可以通过数学思维来想象,但当时人们也许没有认真对待它们。认真对待它们并且用同样重视程度来研究它们的这种思想实际上是二十世纪的产物。同样地,也没有明显的证据表明我们十九世纪的先驱者们思考过函数个数的增加,研究不单单一个而是几个函数,或者是向量值函数(vector-valued function)。所以我们看到这里有一个独立和非独立变量个数增加的问题。

线性代数总是涉及多个变量,但它的维数的增加更具有戏剧性,它的增加是从有限维到无穷维,从线性空间到有无穷个变量的Hilbert空间。当然这就涉及到了分析,在多个变量的函数之后,我们就有函数的函数,即泛函。它们是函数空间上的函数。它们本质上有无穷多个变量,这就是我们称为变分学的理论。一个类似的事情发生在一般(非线性)函数理论的发展中。这是一个古老的课题,但真正取得卓越的成果是在二十世纪。这就是我谈的第二个主题。

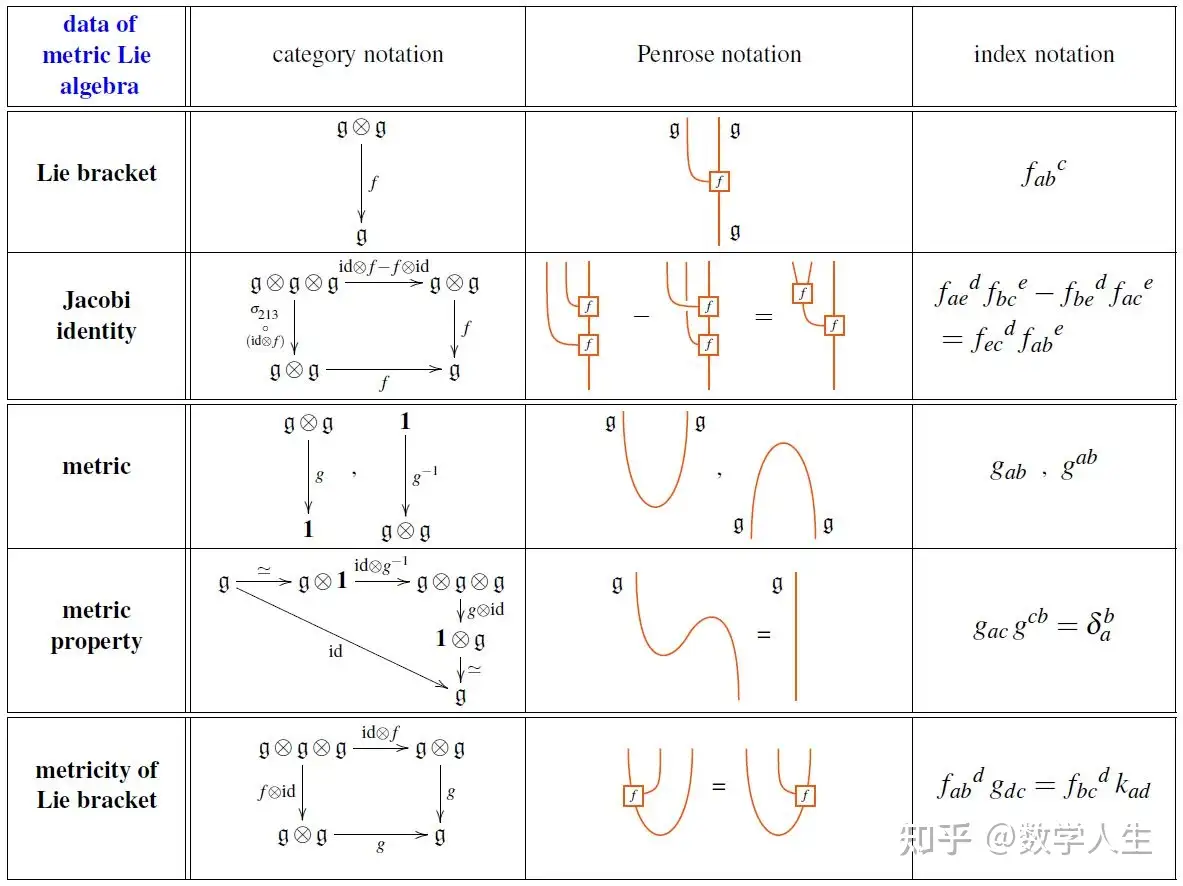

从交换到非交换

第三个主题是从交换到非交换的转变。这可能是二十世纪数学,特别是代数学的最主要的特征之一。代数的非交换方面已经极其重要,当然,它源自于十九世纪。它有几个不同的起源。Hamilton在四元数方面的工作可能是最令人惊叹的,并且有巨大的影响,实际上这是受处理物理问题时所采用的思想所启发。还有Grassmann在外代数方面的工作,这是另一个代数体系,现在已经被融入我们的微分形式理论中。当然,还有Cayley以线性代数为基础的矩阵方面的工作和Galois在群论方面的工作等。

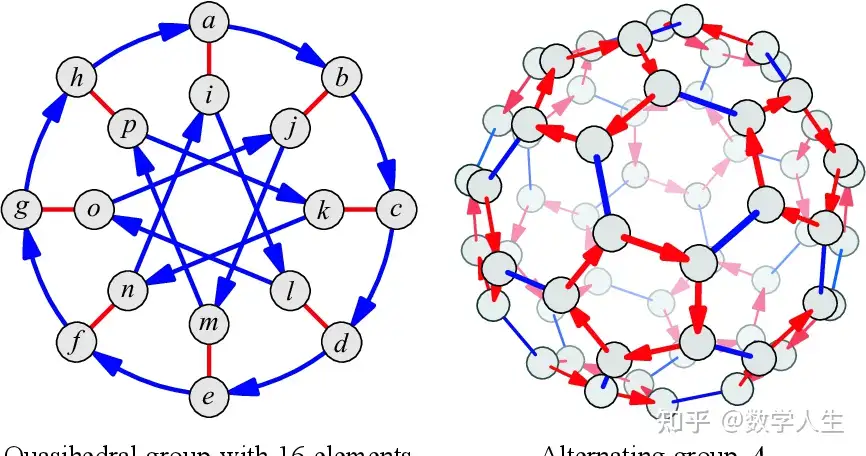

所有这些都是以不同的方式形成了把非交换乘法引入代数理论的基石,我形象地把它们说成是二十世纪代数机器赖以生存的“面包和黄油”。我们现在可以不去思考这些,但在十九世纪,以上所有例子都以各自不同的方式取得了重大的突破,当然,这些思想在不同的领域内得到了惊人的发展。矩阵和非交换乘法在物理中的应用产生了量子理论。Heisenberg对易关系是非交换代数在物理中的一个最重要的应用例子,以至后来被von Neumann推广到他的算子代数理论中。 群论也是在二十世纪占重要位量的理论,我稍后再回来谈它。

从线性到非线性

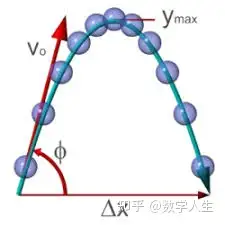

我的下一个主题是从线性到非线性的转变。古典数学的大部分或者基本上是线性的,或者即使不是很精确的线性,也是那种可以通过某些扰动展开来研究的近似线性,真正的非线性现象的处理是非常困难的,并且只是在本世纪,才在很大的范围内对其进行了真正的研究。

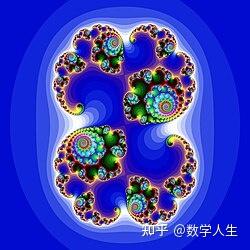

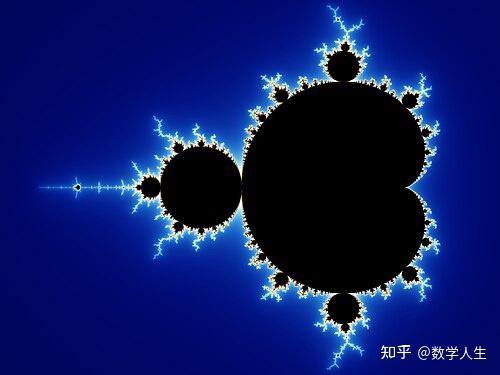

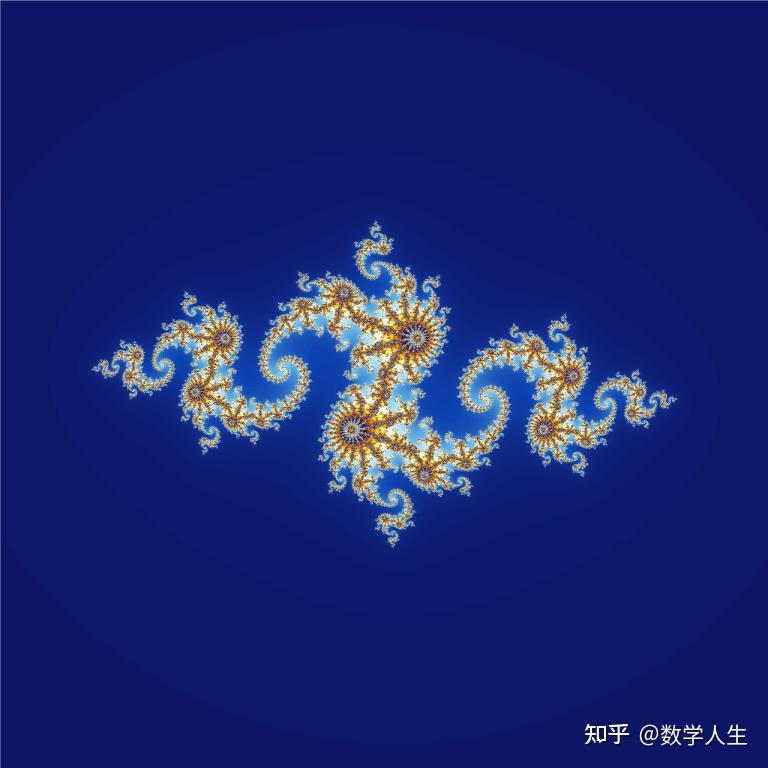

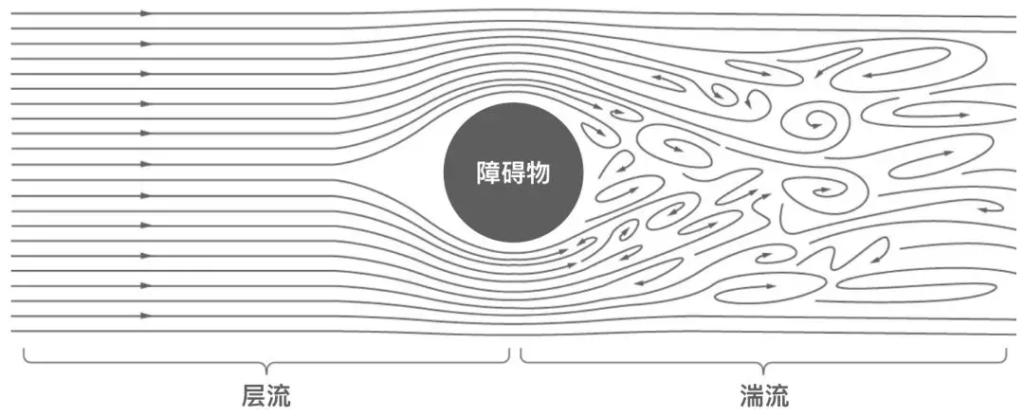

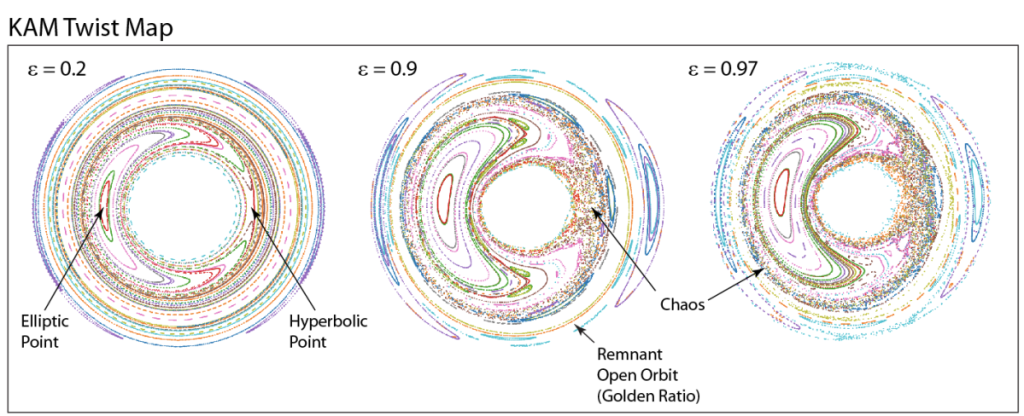

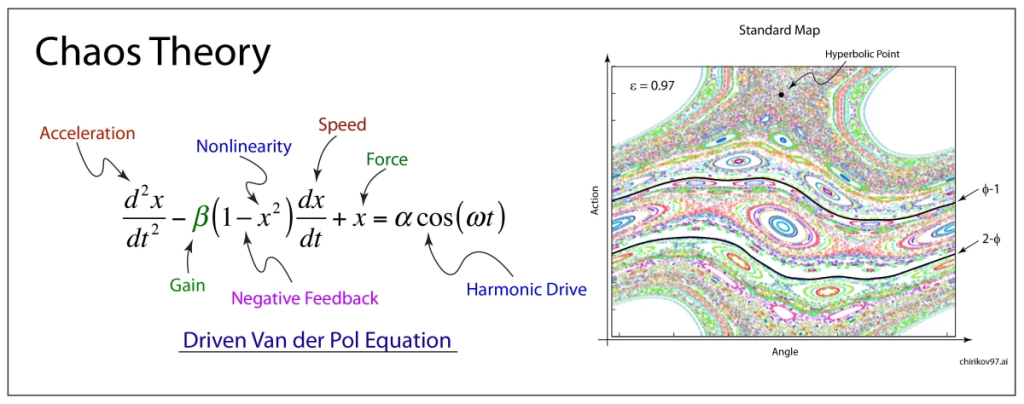

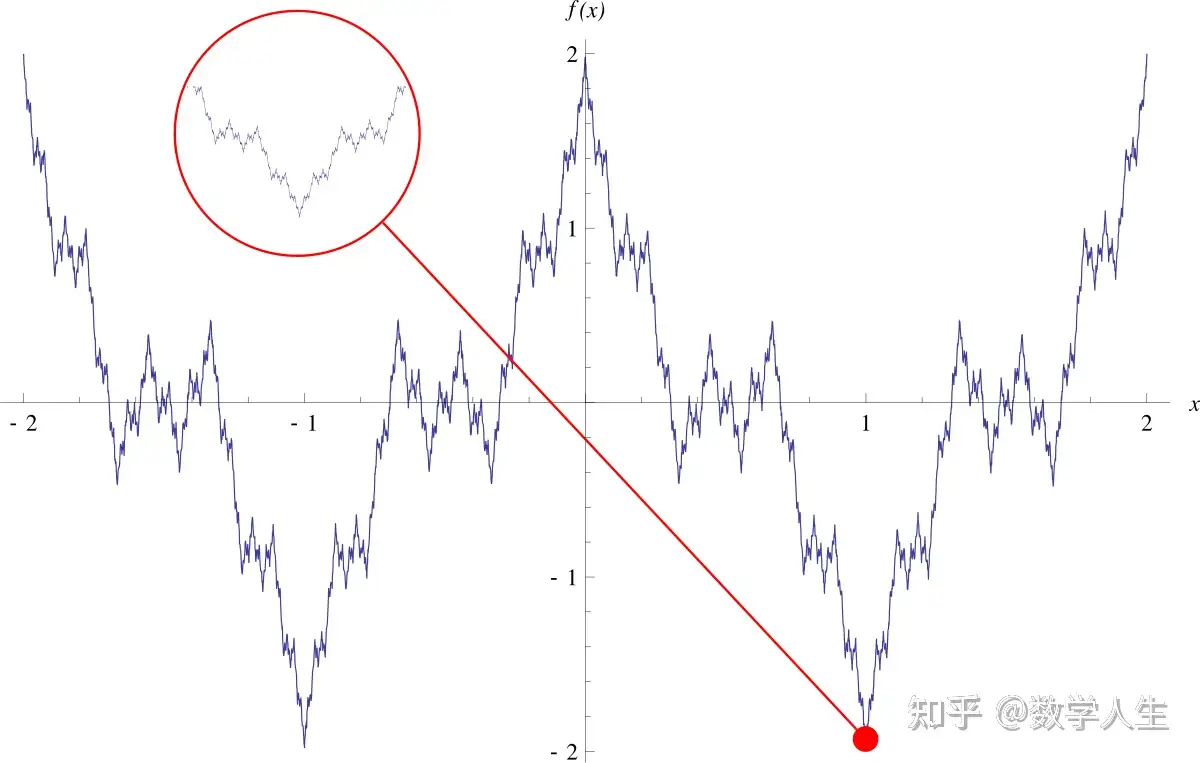

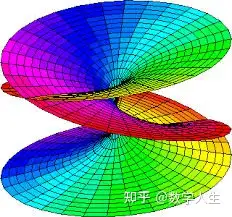

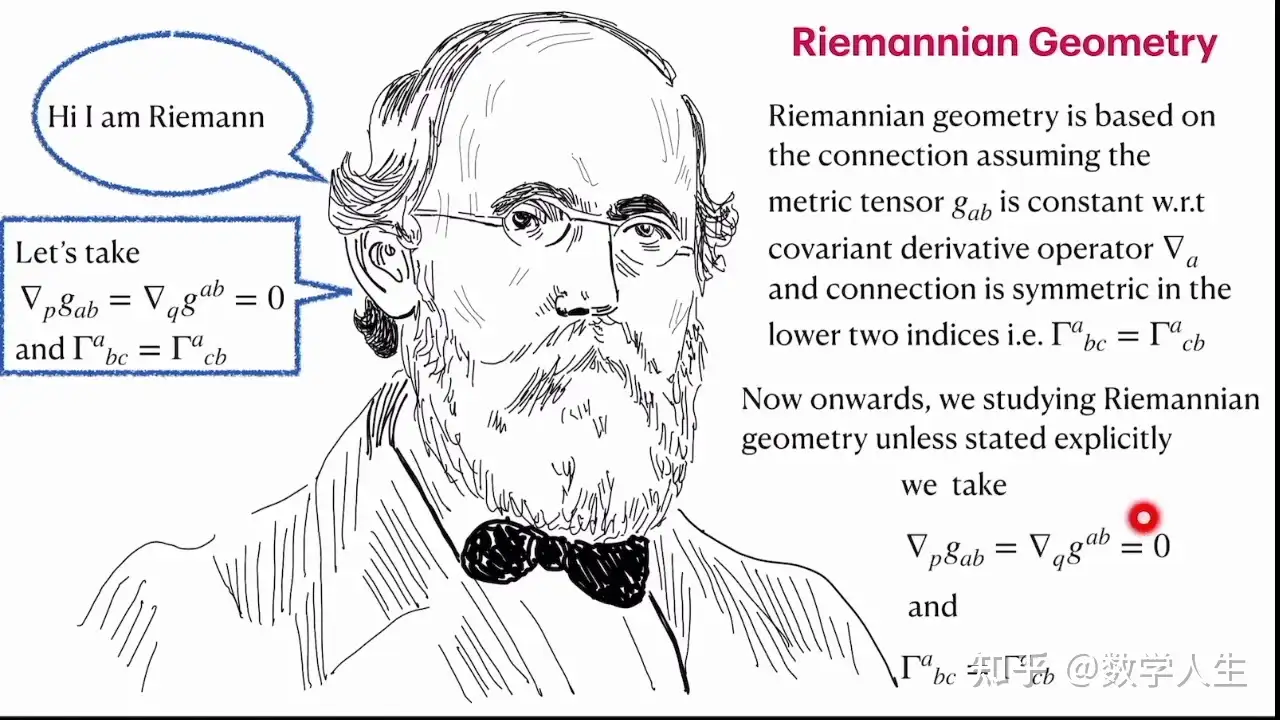

我们从几何开始谈起:Euclid几何,平面的几何,空间的几何,直线的几何,所有这一切都是线性的。而从非欧几何的各个不同阶段到Riemann的更一般的几何,所讨论的基本上是非线性的.在微分方程中,真正关于非线性现象的研究已经处理了众多我们通过经典方法所看不到的新现象。在这里我只举两个例子,孤立子和混沌,这是微分方程理论两个非常不同的方面,在本世纪已经成为极度重要和非常著名的研究课题了。它们代表不同的极端。孤立子代表非线性微分方程的无法预料的有组织的行为,而混沌代表的是无法预料的无组织的行为(disorganized behavior)。这两者出现在不同领域,都是非常有趣和重要的,但它们基本土都是非线性现象。我们同样可以将关于孤立子的某些工作的早期历史追溯到十九世纪下叶,但那只是很少的一部分。

当然,在物理学,Maxwell方程(电磁学的基本方程)是线性偏微分方程。与之对应的是著名的Yang-Mills方程,它们是非线性方程并被假定用来调控与物质结构有关的力。这些方程之所以是非线性的,是因为Yang-Mills方程本质上是Maxwell方程的矩阵体现,并且由矩阵不可交换这一事实导致方程中出现非线性项。于是在这里我们看到了一个非线性性与非交换性之间的有趣的联系。非交换性产生一类特殊的非线性性,这的确是很有意思和很重要的。

几何与代数

至此我谈的是一些一般性的主题,现在我想谈论一下数学中的一个二分叉现象,它来回摇摆却始终伴随着我们,这就给了我一个机会来做一些哲学上的思索和说明。我指的是几何和代数之间的二分法,几何和代数是数学的两个形式支柱,并且都有悠久的历史。几何学可以追溯到古希腊甚至更早的时期;代数学则源于古阿拉伯人和古印度人。所以,它们都已经成为数学的基础,但它们之间有一种令人感到不太自然的关系。

让我首先由这个问题的历史开始。Euclid几何是数学理论中最早的一个例子,直到Descartes在我们现在称为的笛卡儿平面中引入代数坐标之前,它一直是纯几何的。Descartes的做法是一种将几何思考化为代数运算的尝试。从代数学家们的角度来讲,这当然是对几何学的一个重大突破或者说一次重大的冲击,如果我们来比较Newton和Leibniz在分析方面的工作,我们会发现他们属于不同的传统,Newton基本上是一个几何学家而Leibniz基本土是一个代数学家,这其中有着很深刻的道理.对于Newton而言,几何学,或者是由他发展起来的微积分学,都是用来描述自然规律的数学尝试。他关心的是在很广泛意义下的物理,以及几何世界中的物理。在他看来,如果有人想了解事物,他就得用物理世界的观点来思考它,用几何图象的观点来看待它。当他发展微积分的时候,他想要发展的是微积分的一种能尽可能贴近隐藏在其后的物理内蕴的表现形式.所以他用的是几何论证,因为这样可以与实际意义保持密切关系,另一方面,Leibniz有一个目标,一个雄心勃勃的目标,那就是形式化整个数学,将之变成一个庞大的代数机器.这与Newton的途径截然不同,并且二者有很多不同的记号。正如我们所知道的,在Newton和Leibniz之间的这场大争论中,Leibniz的记号最后得胜。我们现在还沿用他的记号来写偏导数。Newton的精神尚在,但被人们埋葬了很长时间。

在十九世纪末期,也就是一百年前,Poincare和Hilbert是两个主要人物。我在前面已经提到过他们了,并且可以粗略地讲,他们分别是Newton和Leibniz的传人。Poincare的思想更多的是几何和拓扑的精神,他用这些思想作为他的基本洞察工具。Hilbert更多的是一个形式主义者,他要的是公理化,形式化,并且要给出严格的,形式的描述。虽然任何一个伟大的数学家都不能轻易地被归到哪一类中去,但是,很清楚地,他们属于不同的传统。

当准备这个报告的时候,我想我应该写下我们目前这一代中能够继承这些传统的具有代表性的人的名字。谈论还健在的人是十分困难的——谁该放在这张名单上呢?接着我又暗自思忖:有谁会介意被放在这么一张著名的名单的哪一边呢?于是我选择了两个名字Arnold Bourbaki,前者是Poincare-Newton传统的继承人,而后者,我认为,是Hilbert最著名的接班人。Arnold毫不含糊地认为:他的力学和物理的观点基本上是几何的,是源自于Newton的;以为存在处于二者之间的东西,除了象Riemann(他确实跟两者都有偏离)等少数人之外,都是一种误解。Bourbaki努力继续Hilbert的形式化的研究,将数学公理化和形式化推向了一个令人瞩目的范围并取得了一些成功。每一种观点都有它的优点,但是它们之间很难调和。

让我来解释一下我自己是如何看待几何和代数之间的不同。几何学当然讲的是空间,这是毫无疑问的.如果我面对这间房间里的听众,我可以在一秒中内或者是一微秒内看到很多,接收到大量的信息,当然这不是一件偶然的事件。我们大脑的构造与视觉有着极其重要的关系。我从一些从事神经生理学的朋友那里了解到,视觉占用了大脑皮层的百分之八十或九十。在大脑中大约有十七个中枢,每一个中枢专门用来负责视觉活动的不同部分:有些部分涉及的是垂直方向的,有些部分与水平方向有关,有些部分是关于色彩和透视的,最后有些部分涉及的是所见事物的具体含义和解说。理解并感知我们所看到的这个世界是我们人类发展进化的一个非常重要的部分。因此空间直觉(spatial intuition)或者空间知觉(spatial perception)是一种非常强有力的工具,也是几何学在数学上占有如此重要位置的原因,它不仅仅对那些明显具有几何性质的事物可以使用,甚至对那些没有明显几何性质的事物也可以使用。我们努力将它们归结为几何形式,因为这样可以让我们使用我们的直觉.我们的直觉是我们最有力的武器。特别是在向学生或是同事讲解一种数学时可以看得很清楚。当你讲解一个很长而且很有难度的论证,最后使学生明白了。学生这时会说些什么呢?他会说“我看到了(我懂了)!”在这里看见与理解是同义词,而且我们还可以用“知觉”这个词来同时形容它们,至少这在英语里是对的,把这个现象与其他语言作对比同样有趣。我认为有一点是很基本的:人类通过这种巨大的能力和视觉的瞬间活动获取大量的信息,从而得以发展,而教学参与其中并使之完善。

在另一方面(也许有些人不这样认为),代数本质上涉及的是时间。无论现在做的是哪一类代数,都是一连串的运算被一个接着一个罗列出来,这里“一个接着一个”的意思是我们必须有时间的概念。在一个静态的宇宙中,我们无法想象代数,但几何的本质是静态的:我可以坐在这里观察,没有什么变化,但我仍可以继续观察。然而,代数与时间有关,这是因为我们有一连串的运算,这里当我谈到“代数”时,我并不单单指现代代数。任何算法,任何计算过程,都是一个接着一个地给出一连串步骤,现代计算机的发展使这一切看得很清楚。现代计算机用一系列0和1来反映其信息并由此给出问题的答案。

代数涉及的是时间的操作,而几何涉及的是空间。它们是世界互相垂直的两个方面,并且它们代表数学中两种不同的观念。因此在过去数学家们之间关于代数和几何相对重要性的争论或者对话代表了某些非常非常基本的事情。

当然只是为了论证是哪一边输了,哪一边胜利了,这并不值得。当我考虑这个问题时,有一个形象的类比:“你愿意成为一个代数学家还是一个几何学家?”这个问题就象问:“你愿意是聋子还是瞎子?”一样.如果人的眼睛盲了,就看不见空间;如果人的耳朵聋了,就无法听见,听觉是发生在时间之中的,总的来说,我们还是宁愿二者都要。

在物理学,也有一个类似的、大致平行的关于物理概念和物理实验之间的划分。物理学有两个部分:理论——概念,想法,单词,定律——和实验仪器。我认为概念在某种广义的意义下是几何的,这是因为它们涉及的是发生在真实世界的事物。另一方面,实验更象一个代数计算。人们做事情总要花时间,测定一些数,将它们代入到公式中去。但是在实验背后的基本概念却是几何传统的一部分。

将上述二分叉现象用更哲学或者更文学的语言来说,那就是对几何学家而言,代数就是所谓的“浮士德的奉献”。正如大家所知道的,在歌德的故事里,浮士德通过魔鬼可以得到他所想要的(就是一个漂亮女人的爱),其代价是出卖他的灵魂,代数就是由魔鬼提供给数学家的供品。魔鬼会说:“我将给你这个有力的机器,它可以回答你的任何问题。

你需要做的就是把你的灵魂给我:放弃几何,你就会拥有这个威力无穷的机器”(现在可以把它想象成为一台计算机!).当然我们希望同时拥有它们,我们也许可以欺骗魔鬼,假装我们出卖灵魂,但不真地给它。不过对我们灵魂的威胁依然存在,这是因为当我们转入代数计算时,本质上我们会停止思考,停止用几何的观念来考虑问题,不再思考其含义。

在这里我谈论代数学家的话重了一些,但是基本土,代数的目标总是想建立一个公式,把它放到一个机器中去,转动一下把手就可以得到答案.也就是拿来一个有意义的东西,把它化成一个公式,然后得到答案.在这样的一个过程中,人们不再需要思考代数的这些不同阶段对应的几何是什么。就这样,洞察力丢掉了,而这在那些不同的阶段都是非常重要的.我们绝不能放弃这些洞察力!最终我们还是要回到这上面来的,这就是我所谈到的浮士德的奉献.我肯定这种讲法尖锐了一点。

几何和代数的这种选择导致能融合二者的一些交叉课题的产生,并且代数和几何之间的区别也不象我讲的那样直截了当和朴实无华.例如,代数学家们经常使用图式(diagram)。而除了几何直觉,图式又能是什么呢?

通用的技术

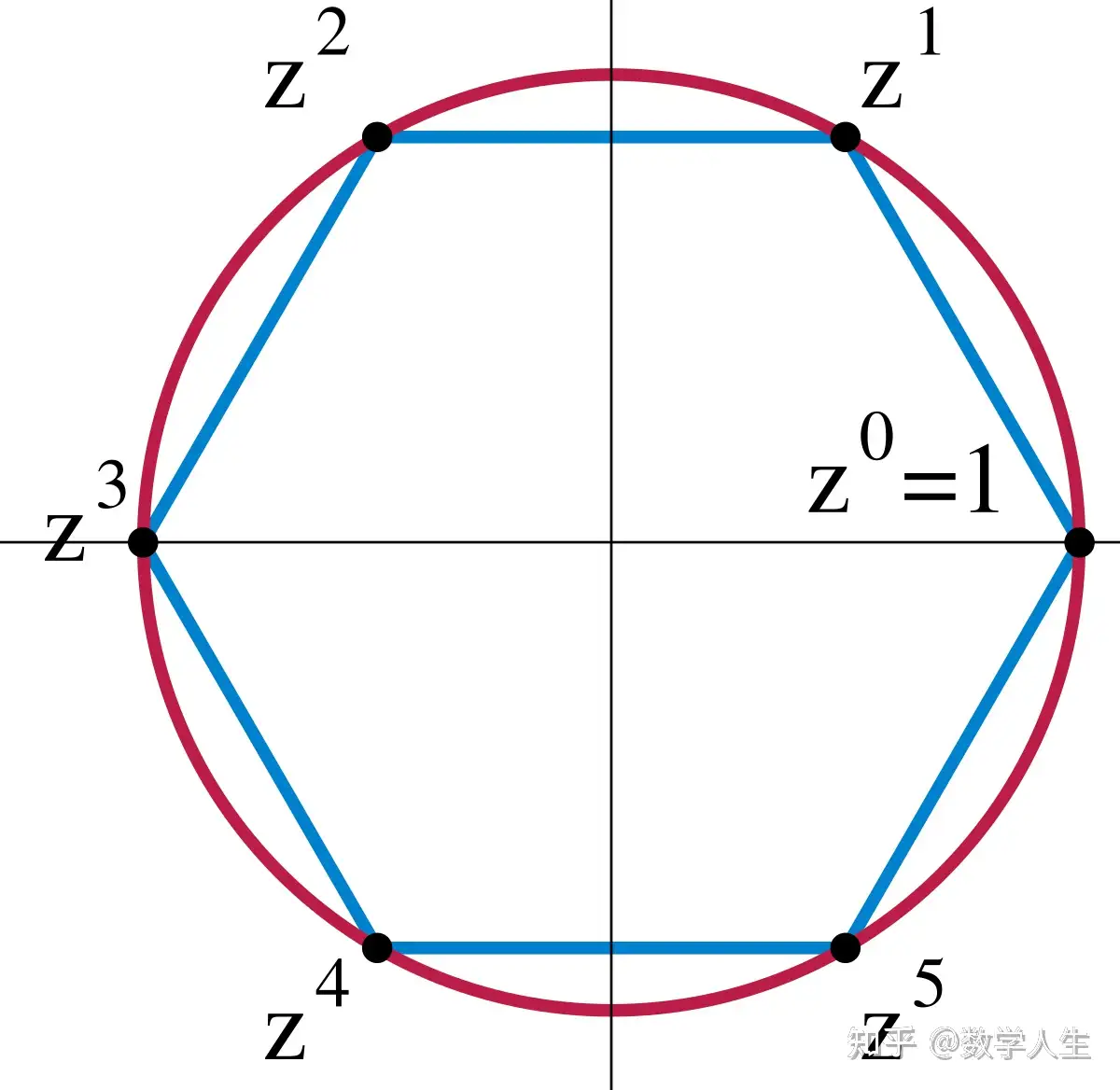

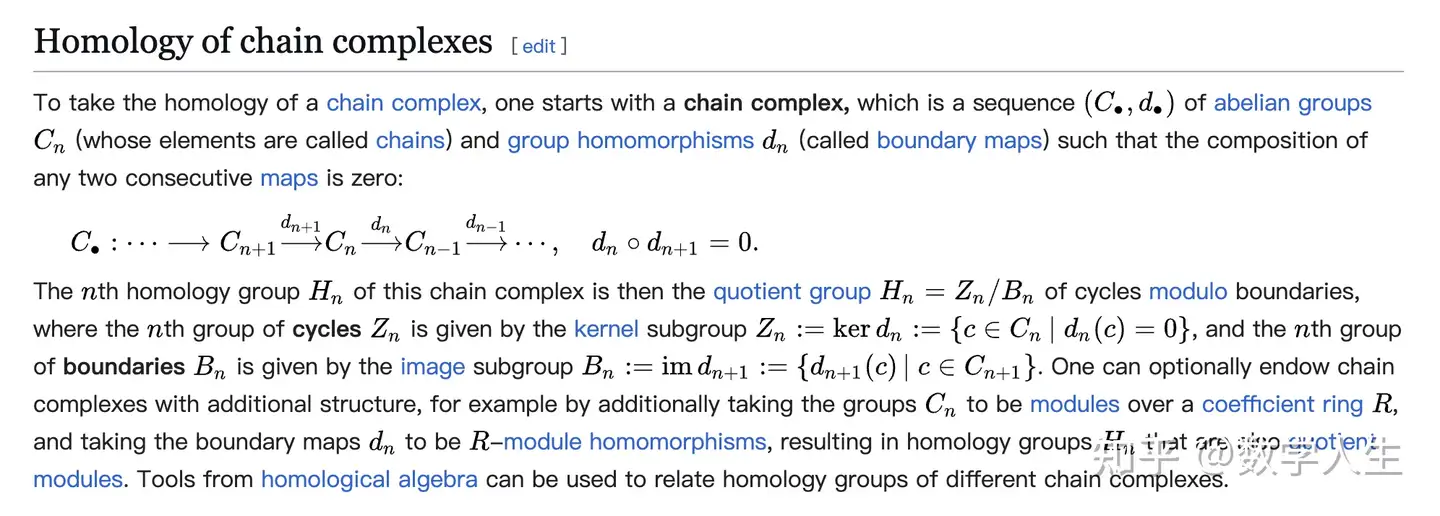

现在我不想再谈论太多就内容来划分的主题,而想谈谈那些依照已经使用的技术和常见方法所确定的主题,也就是我想描述一些已经广泛应用于众多领域的常见方法。第一个就是:同调论。

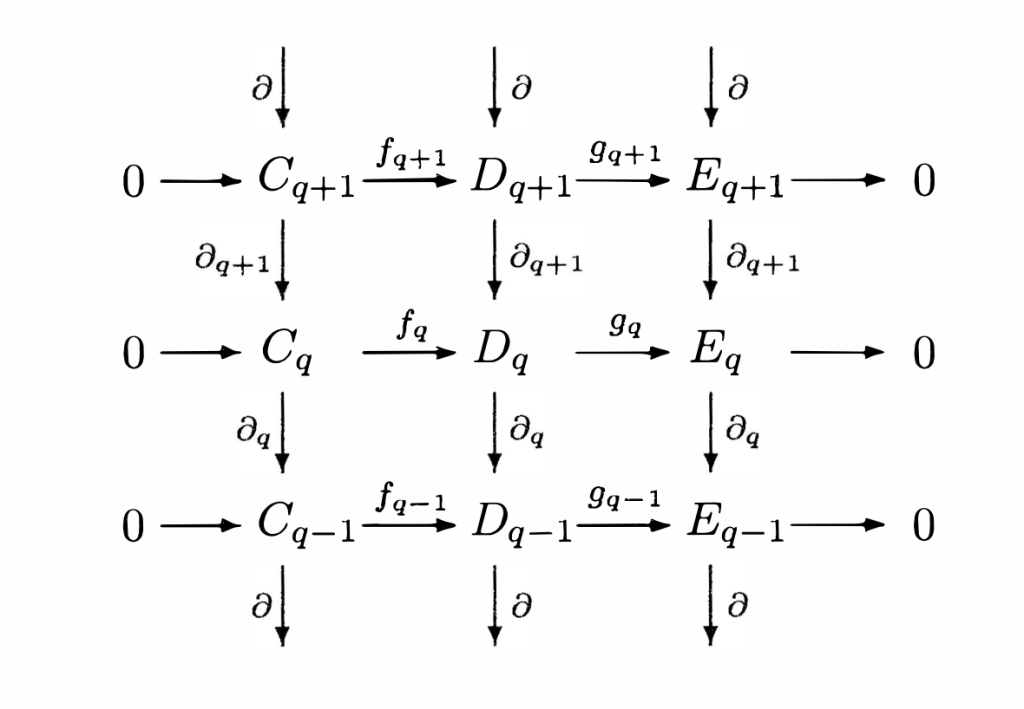

历史上同调论是作为拓扑学的一个分支而发展起来的。它涉及到以下情形。现有一个复杂的拓扑空间,我们想从中得到它的一些简单信息如计算它的洞或者类似事物的个数,得到某些与之联系的可加的线性不变量等。这是一种在非线性条件下关干线性不变量的构造。从几何的角度来看,闭链可加可减,这样就得到了所谓的一个空间的同调群.同调论,作为一种从拓扑空间获取某些信息的基本代数工具,是在本世纪上半叶发现的。这是一种从几何中获益匪浅的代数。

同调概念也出现在其他一些方面。其另一个源头可以追溯到Hilbert及其关于多项式的研究中,多项式是非线性的函数,它们相乘可以得到更高次数的多项式。正是Hilbert那伟大的洞察力促使他来讨论“理想”,具有公共零点的多项式的线性组合.他要寻找这些理想的生成元.生成元可能有很多。他审视它们之间的关系以及关系之间的关系.于是他得到这些关系的一个分层谱系,这就是所谓的“Hilbert合系”。Hilbert的这个理论是一种非常复杂的方法,他试图将一个非线性的情形(多项式的研究)化为线性情形。本质上来讲,Hilbert构造了一个线性关系的复杂体系.能够把象多项式这样的非线性事物的某些信息纳入其中。

这个代数理论实际上是与上述拓扑理论平行的,而且现在它们已融合在一起构成了所谓的“同调代数”.在代数几何学中,本世纪五十年代最伟大的成就之一是层的上同调理论的发展及在解析几何学中的扩展,这是由Leray,Cartan,Serre和Grothendieck等人组成的法国学派取得的。从中我们可以感受到一种既有Riemann-Poincaré的拓扑思想,又有Hilbert的代数思想,再加上某些分析手段的融合。

这表明同调论在代数的其它分支也有着广泛的应用。我们可以引入同调群的概念,它通常是与非线性事物相关的线性事物。我们可以将之应用于群论,例如,有限群,以及李代数:它们都有相应的同调群。在数论方面,同调群通过Galois群产生了非常重要的应用。因此在相当广泛的情形下同调论都是强有力的工具之一,它也是二十世纪数学的一个典型的特征。

K-理论

我要谈的另外一个技术就是所谓的“K-理论”。它在很多方面都与同调论相似,它的历史并不很长(直到二十世纪中叶才出现,尽管其起源的某些方面也许可以追溯到更早一些),但它却有着很广泛的应用,已经渗透进了数学的许多部分。K-理论实际上与表示理论紧密相联,有限群的表示理论,可以讲,起源于十九世纪.但是其现代形式——K-理论却只有一个相对较短的历史。K-理论可以用下面的方式来理解:它可以被想成是应用矩阵论的一种尝试。我们知道矩阵的乘法是不可交换的,于是我们想构造矩阵可换的或是线性的不变量。迹,维数和行列式都是矩阵论中可换的不变量,而K-理论即是试图处理它们的一种系统的方法,它有时也被称为“稳定线性代数”。其思想就是,如果我们有很多矩阵,那么把两个不可换的矩阵A和矩阵B放在不同块的正交位置上,它们就可换了,因为在一个大的空间里,我们可以随意移动物体。于是在某些近似情况下,这样做是很有好处的,足以让我们得到一些信息,这就是作为一个技术的K-理论的基石。这完全类似于同调论,二者都是从复杂的非线性情形获取线性的信息。

在代数几何中,K-理论是由Grothendieck首先引入的,并且取得了巨大的成功,这些与我们刚刚谈到的层理论密切相关,而且也和他在Riemann-Roch定理方面的工作有紧密联系。

在拓扑学方面,Hirzebruch和我照搬了这些思想并且将它们应用到一个纯粹的拓扑范畴内。从某种意义下来说,如果Grothendieck的工作与Hilbert在合系方面的工作有关,那么我们的工作更接近于Riemann-Poincaré在同调方面的工作,我们用的是连续函数,而他用的是多项式.K-理论也在椭圆算子的指标理论和线性分析的研究中起了重要作用。

从另外一个不同的角度,Milnor,Quillen和其他人发展了K-理论的代数方面,这在数论的研究中有着潜力巨大的应用.沿着这个方向的发展导致了许多有趣问题的产生。

在泛函分析方面,包括象Kasparov在内的许多人的工作将连续的K-理论推广到非交换的C*-代数情形。一个空间上的连续函数在函数乘积意义下形成一个交换代数。但是在其他情形下,自然地产生了类似的关于非交换情形的讨论,这时,泛函分析也就自然而然地成为了这些问题的温床。

因此,K-理论是另外一个能够将相当广泛的数学的许多不同方面都能用这种比较简单的公式来处理的领域,尽管在每一个情形下,都有很多特定于该方面且能够连接其他部分的非常困难的,技巧性很强的问题。K-理论不是一个统一的工具,它更象是一个统一的框架,在不同部分之间具有类比和相似。 这个工作的许多内容已经被Alain Connes推广到“非交换微分几何”。

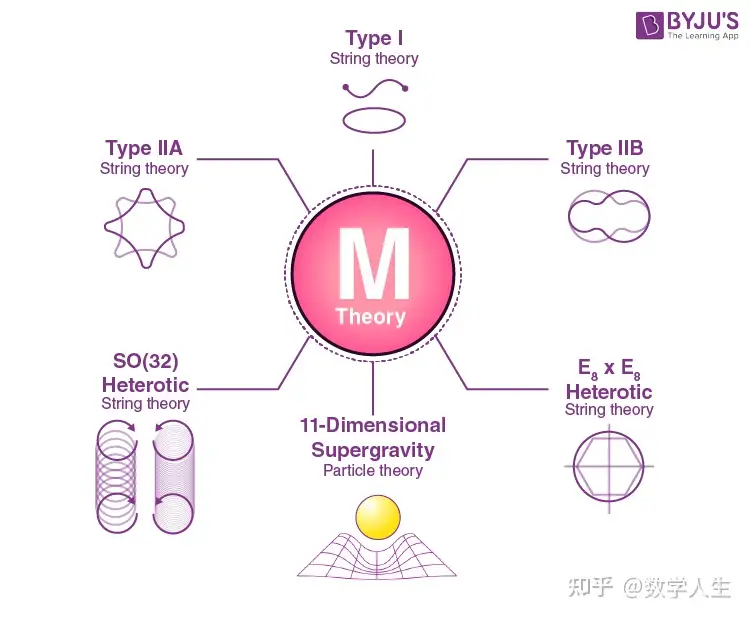

非常有趣的是,也就是在最近,Witten通过他在弦理论方面(基础物理学的最新思想)的工作发现许多很有趣的方法都与K-理论有关,并且K-理论看起来为那些所谓的“守恒量”提供了一个很自然的“家”。虽然在过去同调论被认为是这些理论的自然框架,但是现在看起来K一理论能提供更好的答案。

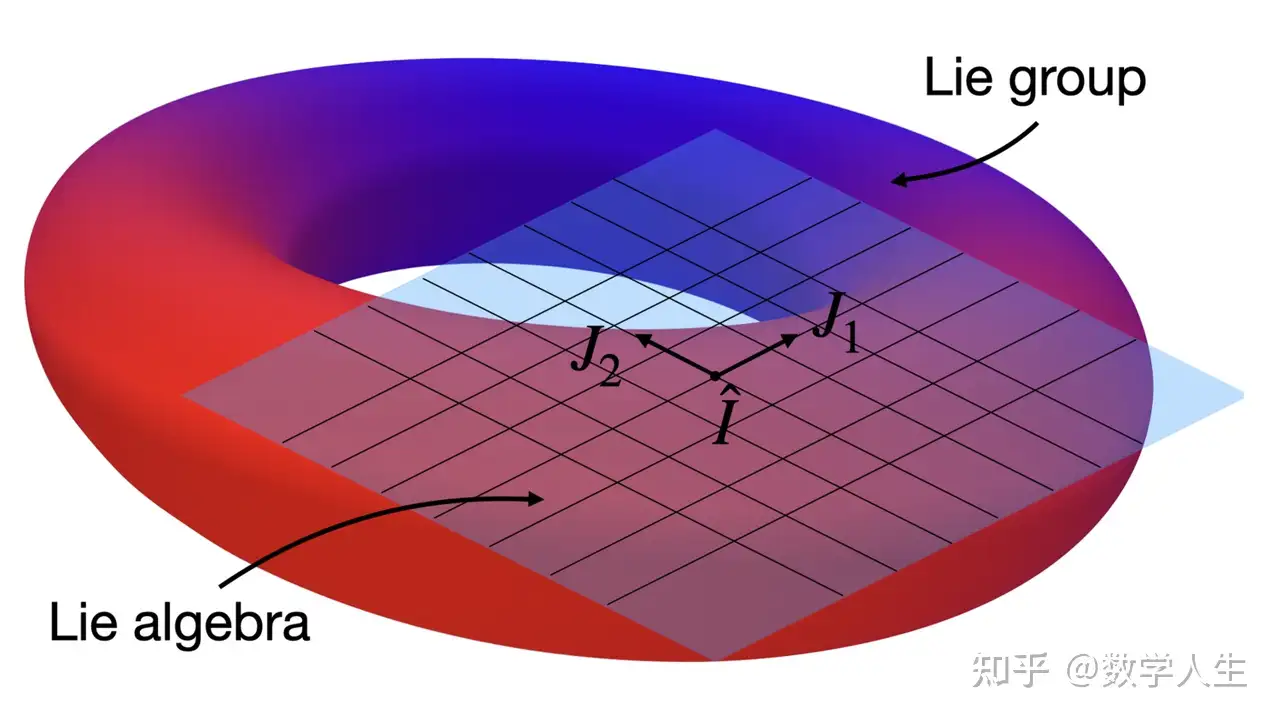

李群

另一个不单单是一项技术、而且是具有统一性的概念是李群。现在说起李群,我们基本上就是指正交群,酉群,辛群以及一些例外群,它们在二十世纪数学历史中起了非常重要的作用。它们同样起源于十九世纪.SophusLie是一位十九世纪的挪威数学家。正如很多人所讲的那样,他和Fleix Klein,还有其他人一起推动了“连续群理论”的发展.对Klein而言,一开始,这是一种试图统一处理Euclid几何和非欧几何这两种不同类型几何的方法。虽然这个课题源于十九世纪,但真正起步却是在二十世纪,作为一种能够将许多不同问题归并于其中来研究的统一性框架,李群理论深深地影响了二十世纪。

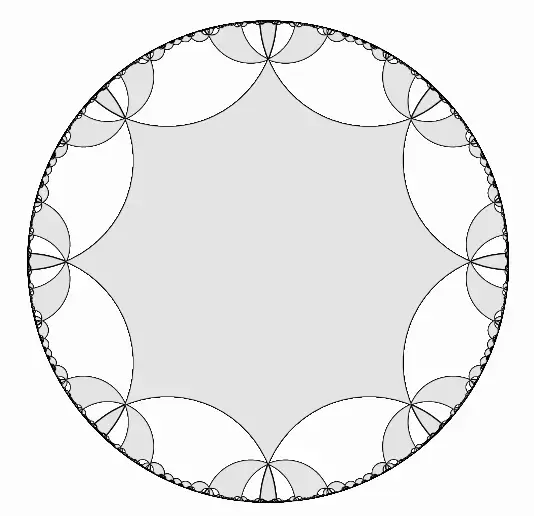

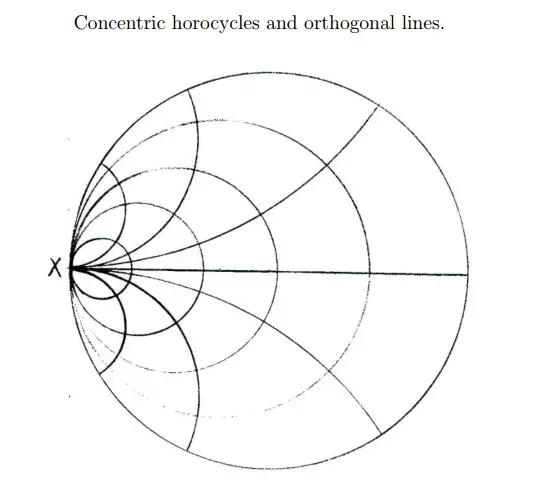

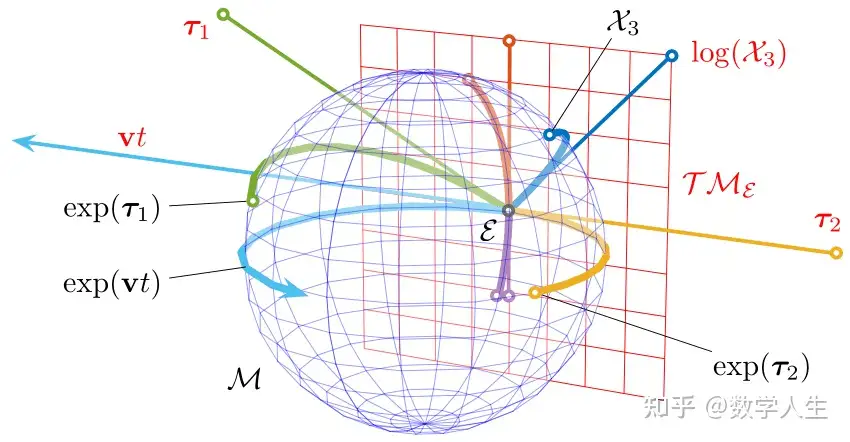

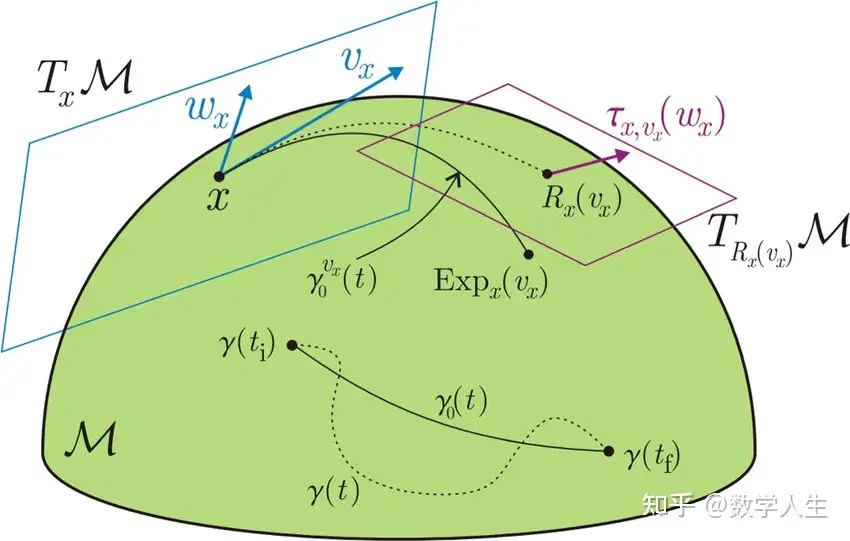

我现在来谈谈Klein思想在几何方面的重要性。对于Klein而言,几何就是齐性空间,在那里,物体可以随意移动而保持形状不变,因此,它们是由一个相关的对称群来控制的。Euclid群给出Euclid几何而双曲几何源于另一个李群.于是每一个齐性几何对应一个不同的李群。但是到了后来,随着对Riemann的几何学工作的进一步发展,人们更关心那些不是齐性的几何,此时曲率随着位置的变化而变化,并且空间不再有整体对称性,然而,李群仍然起着重要的作用,这是因为在切空间中我们有Euclid坐标,以至于李群可以出现在一种无穷小的层面上。于是在切空间中,从无穷小的角度来看,李群又出现了,只不过由于要区分不同位置的不同点,我们需要用某种可以处理不同李群的方式来移动物体。这个理论是被Eile Cartan真正发展起来的,成为现代微分几何的基石,该理论框架对于Einstein的相对论也起着基本的作用。当然Einstein的理论极大地推动了微分几何的全面发展。

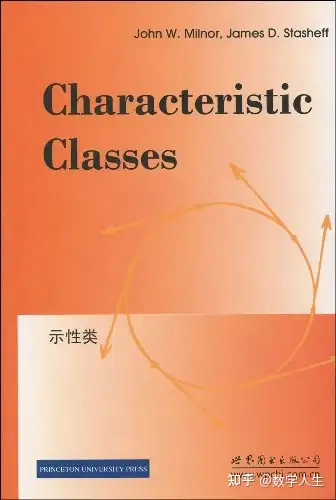

进入二十世纪,我前面提到的整体性质涉及到了在整体层面上的李群和微分几何。一个主要的发展是给出所谓的“示性类”的信息,这方面标志性的工作是由Borel和Hirzebruch给出的,示性类是拓扑不变量并且融合三个关键部分:李群,微分几何和拓扑,当然也包含与群本身有关的代数。

在更带分析味的方向上,我们得到了现在被称为非交换调和分析的理论。这是Fourier理论的推广,对于后者,Fourier级数或者是Fourier积分本质上对应于圆周和直线的交换李群,当我们用更为复杂的李群代替它们时,我们就可以得到一个非常漂亮、非常精巧并且将李群表示理论和分析融为一体的理论.这本质上是Harish-Chandra一生的工作。

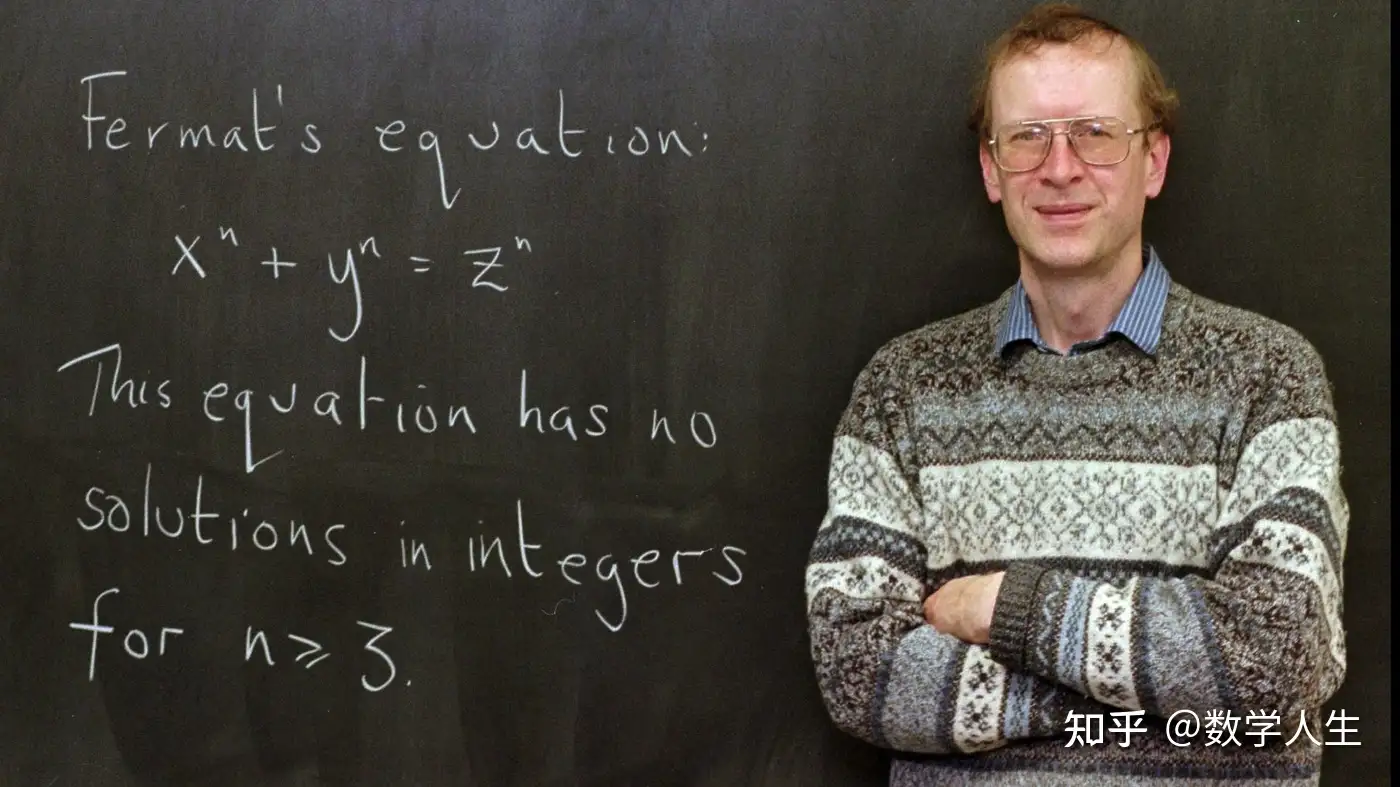

在数论方面,整个“Langlands纲领”,现在许多人都这样称呼它,紧密联系于Harish-Chandra理论,产生于李群理论之中。对于每一个李群,我们都可以给出相应的数论和在某种程度实施Langlands纲领。在本世纪后半叶,代数数论的一大批工作深受其影响.模形式的研究就是其中一个很好的例证,这还包括Andrew Wiles在Fermat大定理方面的工作。

也许有人认为李群只不过在几何范畴内特别重要而已,因为这是出于连续变量的需要。然而事实并非如此,有限域上的李群的类似讨论可以给出有限群,并且大多数有限群都是通过这种方式产生的。因此李群理论的一些技巧甚至可以被应用到有限域或者是局部域等一些离散情形中。这方面有许多纯代数的工作,例如与George Lusztig名字联系在一起的工作。在这些工作中,有限群的表示理论被加以讨论,并且我已经提到的许多技术在这里也可以找到它们的用武之地。

有限群

上述讨论已把我们带到有限群的话题,这也提醒了我:有限单群的分类是我必须承认的一项工作。许多年以前,也就是在有限单群分类恰要完成之时,我接受了一次采访,并且我还被问道我对有限单群分类的看法,我当时很轻率地说我并不认为它有那么重要.我的理由是有限单群分类的结果告诉我们,大多数单群都是我们已知的,还有就是一张有关若干例外情形的表.在某种意义下,这只不过是结束了一个领域。而并没有开创什么新东西,当事物用结束代替开始时,我不会感到很兴奋。但是我的许多在这一领域工作的朋友听到我这么讲,理所当然地会感到非常非常不高兴,我从那时起就不得不穿起“防弹衣”了。

在这项研究中,有一个可以弥补缺点的优点。我在这里实际上指的是在所有的所谓“散在群”(sporadic groups)中,最大的被赋予了“魔群”名字的那一个。我认为魔群的发现这件事本身就是有限单群分类中最叫人兴奋的结果了。可以看出魔群是一个极其有意思的动物而且现在还处于被了解之中。它与数学的许多分支的很大一部分有着意想不到的联系,如与椭圆模函数的联系,甚至与理论物理和量子场论都有联系。这是分类工作的一个有趣的副产品。正如我所说的,有限单群分类本身关上了大门,但是魔群又开启了一扇大门。

物理的影响

现在让我把话题转到一个不同的主题,即谈谈物理的影响。在整个历史中,物理与数学有着非常悠久的联系,并且大部分数学,例如微积分,就是为了解决物理中出现的问题而发展起来的。在二十世纪中叶,随着大多数纯数学在独立于物理学时仍取得了很好的发展,这种影响或联系也许变得不太明显.但是在本世纪最后四分之一的时间里,事情发生了戏剧性的变化,让我试着简单地评述一下物理学和数学,尤其是和几何的相互影响。

在十九世纪,Hamilton发展了经典力学,引入了现在称为Hamilton量的形式化。经典力学导出现在所谓的“辛几何”.这是几何的一个分支,虽然很早已经有人研究了,但是实际上直到最近二十年,这个课题才得到真正的研究.这已经是几何学非常丰富的一部分。几何学,我在这里使用这个词的意思是指,它有三个分支:Riemann几何,复几何和辛几何,并且分别对应三个不同类型的李群。辛几何是它们之中最新发展起来的,并且在某种意义下也许是最有趣的,当然也是与物理有极其紧密联系的一个,这主要因为它的历史起源与Hamilton力学有关以及近些年来它与量子力学的联系.现在,我前面提到过的、作为电磁学基本线性方程的Maxwell方程,是Hodge在调和形式方面工作和在代数几何中应用方面工作的源动力。这是一个非常富有成果的理论,并且自从本世纪三十年代以来已经成为几何学中的许多工作的基础。

我已经提到过广义相对论和Einstein的工作。量子力学当然更是提供了一个重要的实例.这不仅仅体现在对易关系上,而且更显著地体现在对Hilbert空间和谱理论的强调上。

以一种更具体和明显的方式,结晶学的古典形式是与晶体结构的对称性有关的。第一个被研究的实例是发生在点周围的有限对称群,这是鉴于它们在结晶学中的应用。在本世纪中,群论更深刻的应用已经转向与物理的关系,被假设用来构成物质的基本粒子看起来在最小的层面上有隐藏的对称性,在这个层面上,有某些李群在此出没,对此我们看不见,但是当我们研究粒子的实际行为时,它们的对称性就显现无遗了。所以我们假定了一个模型,在这个模型当中,对称性是一个本质性的要素,而且目前那些很普遍的不同理论都有一些象SU(2)和SU(3)那样的基本李群融入其中并构成基础的对称群,因此这些李群看起来象是建设物质大厦的砖石。

并不是只有紧李群才出现在物理中,一些非紧李群也出现在物理中,例如Lorentz群.正是由物理学家第一个开始研究非紧李群的表示理论的。它们是那些能够发生在Hilbert空间的表示,这是因为,对于紧群而言,所有不可约表示都是有限维的,而非紧群需要的是无穷维表示,这也是首先由物理学家意识到的。

在二十世纪的最后25年里,正如我刚刚完成阐述的,有一种巨大的从物理学的新思想到数学的渗透,这也许是整个世纪最引人注目的事件之一,就这个问题本身,也许就需要一个完整的报告,但是,基本上来讲,量子场论和弦理论已经以引人注目的方式影响了数学的许多分支,得到了众多的新结果、新思想和新技术.这里,我的意思是指物理学家通过对物理理论的理解已经能够预言某些在数学上是对的事情了。当然,这不是一个精确的证明,但是确有非常强有力的直觉、一些特例和类比所支持。数学家们经常来检验这些由物理学家预言的结果,并且发现它们基本上是正确的,尽管给出证明是很困难的而且它们中的许多还没有被完全证明。

所以说沿着这个方向,在过去的25年里取得了巨大的成果.这些结果是极其细致的.这并不象物理学家所讲的“这是一种应该是对的东西”。他们说:“这里有明确的公式,还有头十个实例(涉及超过12位的数字)”。他们会给出关于复杂问题的准确答案,这些决不是那种靠猜测就能得到的,而是需要用机器计算的东西,量子场论提供了一个重要的工具,虽然从数学上来理解很困难,但是站在应用的角度,它有意想不到的回报。这是最近25年中真正令人兴奋的事件。

在这里我列一些重要的成果:Simon Donaldson在四维流形方面的工作;Vaughan-Jones在扭结不变量方面的工作;镜面对称,量子群;再加上我刚才提到的“魔群”。

这个主题到底讲的是什么呢?正如我在前面提到过的一样,二十世纪见证了维数的一种转换并且以转换为无穷维而告终,物理学家超越了这些,在量子场论方面,他们真正试图对广泛的无穷维空间进行细致的研究,他们处理的无穷维空间是各类典型的函数空间,它们非常复杂,不仅是因为它们是无穷维的,而且它们有复杂的代数、几何以及拓扑,还有围绕其中的很大的李群,即无穷维的李群,因此正如二十世纪数学的大部分涉及的是几何、拓扑、代数以及有限维李群和流形上分析的发展,这部分物理涉及了在无穷维情形下的类似处理.当然,这是一件非常不同的事情,但确有巨大的成功。

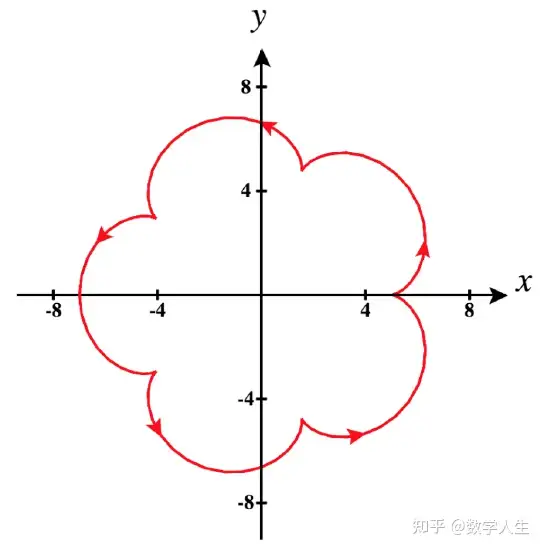

让我更详尽地解释一下,量子场论存在于空间和时间中.空间的真正的意义是三维的,但是有简化的模型使我们将空间取成一维.在一维空间和一维时间里,物理学家遇到的典型事物,用数学语言来讲,就是由圆周的微分同胚构成的群或者是由从圆周到一个紧李群的微分映射构成的群。它们是出现在这些维数里的量子场论中的两个非常基本的无穷维李群的例子,它们也是理所当然的数学事物并且已经被数学家们研究了一段时间。

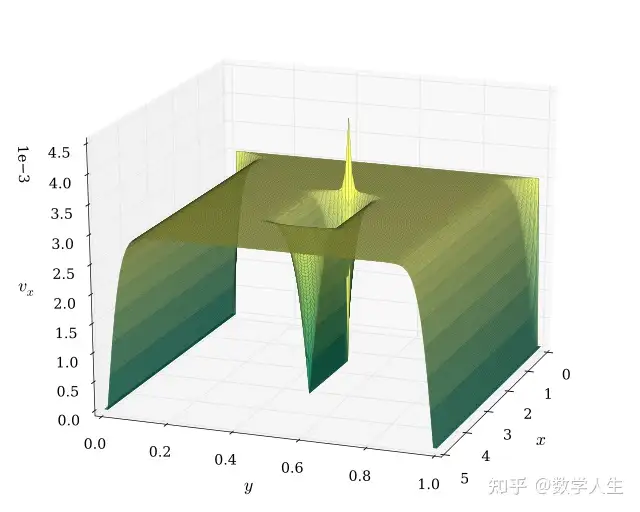

在这样一个1+1维理论中,我们将时空取成一个Riemann曲面并且由此可以得到很多新的结果。例如,研究一个给定亏格数的Riemann曲面的模空间是个可以追溯到上个世纪的古典课题。而由量子场论已经得到了很多关于这些模空间的上同调的新结果。另一个非常类似的模空间是一个具有亏格数g的Riemann曲面上的平坦G-丛的模空间。这些空间都是非常有趣的并且量子场论给出关于它们的一些精确结果。特别地,可以得到一些关于体积的很漂亮的公式,这其中涉及到Zeta函数的取值。

另一个应用与计数曲线(counting curve)有关。如果我们来看给定次数和类型的平面代数曲线,我们想要知道的是,例如,经过那么多点究竟有多少曲线,这样我们就要面临代数几何的计数问题,这些问题在上个世纪一直是很经典的。而且也是非常困难的。现在它们已经通过被称为“量子上同调”的现代技术解决了,这完全是从量子场论中得到的。或者我们也可以接触那些关于不在平面上而在弯曲族上的曲线的更加困难的问题,这样我们得到了另一个具有明确结果的被称为镜面对称的美妙理论,所有这些都产生于1+1维量子场论。

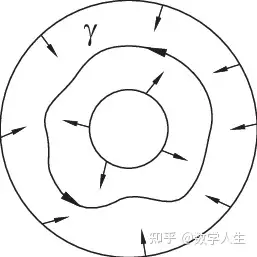

如果我们升高一个维数,也就是2-维空间和1-维时间,就可以得到Vaughan-Jones的扭结不变量理论.这个理论已经用量子场论的术语给予了很美妙的解释和分析。

量子场论另一个结果是所谓的“量子群”。现在关于量子群的最好的东西是它们的名字.明确地讲它们不是群!如果有人要问我一个量子群的定义,我也许需要用半个小时来解释,它们是复杂的事物,但毫无疑问它们与量子理论有着很深的联系它们源于物理,而且现在的应用者是那些脚踏实地的代数学家们,他们实际上用它们进行确定的计算。

如果我们将维数升得更高一些,到一个全四维理论(三加一维),这就是Donaldson的四维流形理论,在这里量子场论产生了重大影响.特别地,这还导致Seiberg和Witten建立了他们相应的理论,该理论建立在物理直觉之上并且也给出许多非同寻常的数学结果。所有这些都是些突出的例子.其实还有更多的例子。

接下来是弦理论并且这已经是过时的了!我们现在所谈论的是M一理论,这是一个内容丰富的理论,其中同样有大量的数学,从关于它的研究中得到的结果仍有待于进一步消化并且足可以让数学家们忙上相当长的时间。

历史的总结

我现在作一个简短的总结。让我概括地谈谈历史:数学究竟发生了什么?我相当随意地把十八世纪和十九世纪放在了一起,把它们当做我们称为古典数学的时代,这个时代是与Euler和Gauss这样的人联系在一起的,所有伟大的古典数学结果也都是在这个时代被发现和发展的。有人也许认为那几乎就是数学的终结了,但是相反地,二十世纪实际上非常富有成果,这也是我一直在谈论的。

二十世纪大致可以一分为二地分成两部分。我认为二十世纪前半叶是被我称为“专门化的时代”,这是一个Hilbert的处理办法大行其道的时代,即努力进行形式化,仔细地定义各种事物,并在每一个领域中贯彻始终。正如我说到过的,Bourbaki的名字是与这种趋势联系在一起的.在这种趋势下,人们把注意力都集中于在特定的时期从特定的代数系统或者其它系统能获得什么。二十世纪后半叶更多地被我称为“统一的时代”,在这个时代,各个领域的界限被打破了,各种技术可以从一个领域应用到另外一个领域,并且事物在很大程度上变得越来越有交叉性。我想这是一种过于简单的说法,但是我认为这简单总结了我们所看到的二十世纪数学的一些方面。

二十一世纪会是什么呢?我已经说过,二十一世纪是量子数学的时代,或者,如果大家喜欢,可称为是无穷维数学的时代。这意味着什么呢?量子数学的含义是指我们能够恰当地理解分析、几何、拓扑和各式各样的非线性函数空间的代数,在这里,“恰当地理解”,我是指能够以某种方式对那些物理学家们已经推断出来的美妙事物给出较精确的证明。

有人要说,如果用天真幼稚的方式(naive way)来研究无穷维并问一些天真幼稚的问题,通常来讲,只能得到错误的答案或者答案是无意义的,物理的应用、洞察力和动机使得物理学家能够问一些关于无穷维的明智的问题,并且可以在有合乎情理的答案时作一些非常细致的工作,因此用这种方式分析无穷维决不是一件轻而易举的事情。我们必须沿着这条正确的道路走下去。我们已经得到了许多线索,地图已经摊开了:我们的目标已经有了,只不过还有很长的路要走。

还有什么会发生在二十一世纪?我想强调一下Connes的非交换微分几何.Alain Connes拥有这个相当宏伟的统一理论.同样,它融合了一切.它融合了分析、代数、几何、拓扑、物理、数论,所有这一切都是它的一部分。这是一个框架性理论,它能够让我们在非交换分析的范畴里从事微分几何学家通常所做的工作,这当中包括与拓扑的关系。要求这样做是有很好的理由的,因为它在数论、几何、离散群等等以及在物理中都有(潜力巨大的或者特别的)应用。一个与物理有趣的联系也刚刚被发现。这个理论能够走多远,能够得到什么结果,还有待进一步观察.它理所当然地是我所期望的至少在下个世纪头十年能够得到显著发展的课题,而且找到它与尚不成熟的(精确)量子场论之间的联系是完全有可能的。

我们转到另一个方面,也就是所谓的“算术几何”或者是Arakelov几何,其试图尽可能多地将代数几何和数论的部分内容统一起来。这是一个非常成功的理论。它已经有了一个美好的开端,但仍有很长的路要走.这又有谁知道呢?

当然,所有这些都有一些共同点。我期待物理学能够将它的影响遍及所有地方,甚至是数论:Andrew Wiles不同意我这样说,只有时间会说明一切。

这些是我所能看到的在下个十年里出现的几个方面,但也有一些难以捉摸的东西:返回至低维几何.与所有无穷维的富有想象的事物在一起,低维几何的处境有些尴尬。从很多方面来看,我们开始时讨论的维数,或我们祖先开始时的维数,仍留下某些未解之谜。维数为2,3和4的对象被我们称为“低”维的.例如Thurston在三维几何的工作,目标就是能够给出一个三维流形上的几何分类,这比二维理论要深刻得多.Thurston纲领还远远没有完成,完成这个纲领当然将是一个重要的挑战。

在三维中另外一个引人注目的事件是Vaughan-Jones那些思想本质上来源于物理的工作。这给了我们更多的关于三维的信息,并且它们几乎完全不在Thurston纲领包含的信息之内。如何将这两个方面联系起来仍然是一个巨大的挑战,但是最近得到的结果暗示两者之间可能有一座桥,因此,整个低维的领域都与物理有关,但是其中实在有太多让人琢磨不透的东西。

最后,我要提一下的是在物理学中出现的非常重要的“对偶”。这些对偶,泛泛地来讲,产生于一个量子理论被看成一个经典理论时有两种不同的实现。一个简单的例子是经典力学中的位置和动量的对偶。这样由对偶空间代替了原空间,并且在线性理论中,对偶就是Fourier变换.但是在非线性理论中,如何来代替Fourier变换是巨大的挑战之一。数学的大部分都与如何在非线性情形下推广对偶有关.物理学家看起来能够在他们的弦理论和M一理论中以一种非同寻常的方式做到了这一点。他们构造了一个又一个令人叹为观止的对偶实例,在某种广义的意义下,它们是Fourier变换的无穷维非线性体现,并且看起来它们能解决问题,然而理解这些非线性对偶性看起来也是下个世纪的巨大挑战之一。

我想我就谈到这里。这里还有大量的工作,并且我觉得象我这样的一个老人可以和你们这么多的年轻人谈谈是一件非常好的事情;而且我也可以对你们说:在下个世纪,有大量的工作在等着你们去完成。

来源:《数学译林》2002年第2期