之前,我写过不少关于自己学术经历的文章,但今天我想换个角度,重新审视自己的博士历程。如果让我重新再来一次攻读博士学位,我会在哪些方面做出改进和优化?这正是这十年职场生涯中,我逐渐学到的一个重要技能——复盘。正如常言所说,赢了要清楚为什么赢,输了也要弄明白为什么输了。

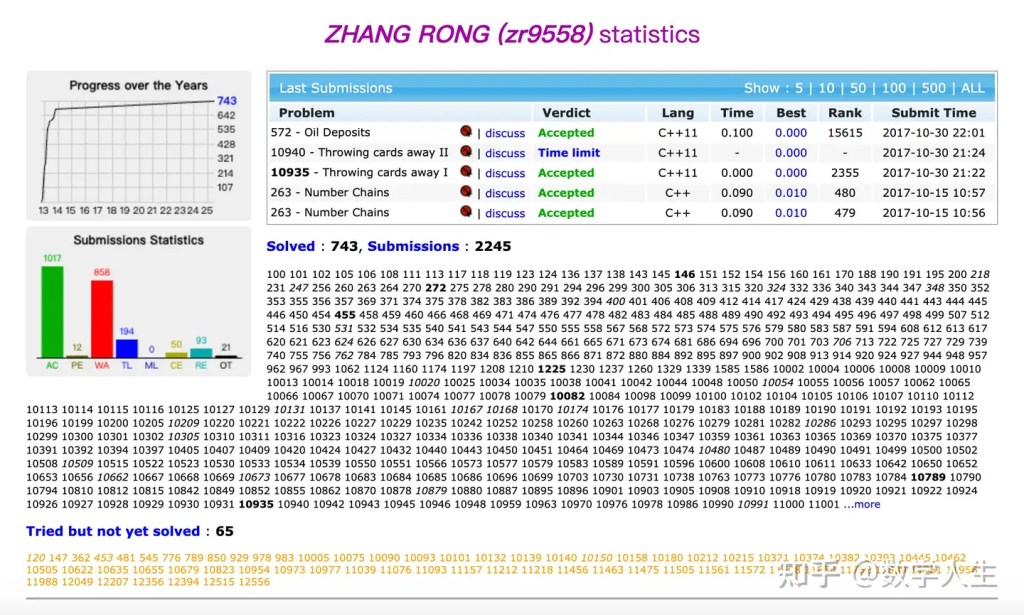

在攻读博士期间,心态的转变至关重要。为什么这么说呢?因为读博士和本科、硕士有着明显的区别,博士生必须要产出论文。没有产出,就等于没有成绩。无论你在考试中排第几,最终能否在学术界占有一席之地,还是要看你做出了什么样的数学成果。在数学界,没人太在乎你学过多少数学知识,更关心的是你取得了哪些数学成就。因此,博士期间的心态转变显得尤为重要。你需要尽可能多地将时间投入到科研中,而不是陷入书本知识的海洋,反复阅读数学书籍,或者忙于参加各种各样的考试。

对于博士生而言,导师是获取资源的重要渠道之一。就像工作中,领导往往拥有各种资源,若不主动寻求,开展工作总是困难重重。博士生亦是如此,优秀的导师、教授、杰青、长江学者,甚至院士,背后都有丰富的资源。如果不主动争取,显然是在浪费这些宝贵资源。因此,在读博期间,千万不要忽视导师的作用。只要导师是相对靠谱的,即使面临严厉的批评,也要积极向导师寻求资源。这里的资源不仅仅包括经费支持、学术合作机会,还有可能是学术联系、合作项目、甚至就业推荐。想当初在2014年8月份在韩国首尔举办国际数学家大会的时候,如果我主动争取的话,说不定能够去现场参加的机会,也能够拿到院系的补助。所以说能向导师争取的资源就一定要去主动争取,否则资源就消失不见了。

然而,对于很多博士生来说,尤其是那些在本科和硕士阶段表现突出的学生,他们通常习惯了成为被表扬的对象。但在博士阶段,这种状态可能会发生反转。无论你做得多好,总有人比你做得更好,而表扬和正反馈也不像之前那么频繁。因此,接受这一点,对博士生来说是一个重要的心态调整。

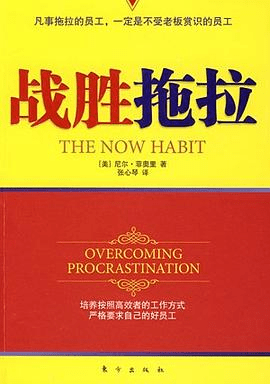

决定攻读博士的学生很多,但能够在博士阶段取得重大突破的却寥寥无几。每个决定投身科研的人,心中都怀揣着一个梦想,那就是解决一些科研上的难题。然而,科研中的难题往往并非轻易可解,它们需要天时、地利、人和的完美结合,缺一不可。这也导致科研过程中充满了大量的负反馈。在这样的环境下,如何保持前行,如何有效消除负反馈的影响,成为了一个关键问题。负反馈过多,容易让博士生陷入拖延、焦虑、抑郁等负面情绪中。当我阅读《战胜拖拉》这本书时,我意识到有一种方法可以帮助自己克服这些困境。具体做法是,每天开始科研工作前,先规划好当天的任务,并从一个简单的开局开始,哪怕只是创建一个文件夹、打开一个latex文档,或者整理一个论文标题。接下来,我使用番茄工作法,通过30分钟的集中高效工作逐步展开,逐渐增加工作时间,力求每天在科研上投入3-4小时。这样,虽然时间看似匆匆过去,但每天都有一定的科研产出,长时间坚持下来,成果也会逐步显现。如果我能够在博士生的第二年就使用这个方法,恐怕早就解决科研上的不少问题了。

除了番茄工作法,合理的任务分解也是提高工作效率的关键。科研任务往往复杂且庞大,难以在短时间内完成,容易让人感到焦虑和沮丧。此时将任务分解成若干小块,逐一攻破,不仅能够减轻心理负担,还能提高工作积极性。在我的科研过程中,我发现将一个大问题拆分成若干个小问题,并给自己设定明确的阶段性目标,往往能带来意想不到的效果。

除此之外,在科研的道路上,最大的挑战之一就是如何面对持续的困难和不确定性。尤其是当研究没有显著进展时,负反馈的声音往往会变得愈发响亮。科研本身就充满了不确定性,很多时候博士生所做的工作可能并不会立即见到成果,这也是科研与其他领域不同之处。每一个新的发现背后,往往是无数次的失败和挫折积累而成的。面对这种反复的挑战,博士生必须学会接受失败,并在失败中寻找前进的动力。毕竟,失败本身并不意味着能力的不足,而是科学探索的一部分。在这种情况下,心态的调整显得尤为重要。正如《战胜拖拉》这本书所强调的,面对拖延和自我怀疑时,最关键的是保持一种积极的心态,学会为自己的每一个小进展庆祝,而不是一味地关注自己还未解决的问题。

在博士第四年科研的时候,当我渐渐适应了这种节奏,科研的压力也变得更加可控。虽然困难依旧存在,但每一次在论文上的小突破都让我感受到成长的力量。而这种成就感,正是驱动我继续前行的动力,也促使我最终完成了课题。